解 説

◆小々袖ココソデについて◆

小々袖とは小さな着物、ミニチュア着物、小さな小袖と云う意味で、作った造語

大人のきもの「訪問着」とミニチュア着物の大きさ対比。訪問着、ミニチュア着物、共に小々袖の制作作品 題名「海へ」

◆小袖(コソデ)について◆

小袖とは現在の「きもの」という衣服の古い古称。

形態上の明瞭な特色とは

- 装束類の大袖、広袖に対する袖口が詰まった小形の袖の衣服である。

- 前身頃の左右が重なるために衽(オクミ)がついて、衿(エリ)が、首部分より、左右前身頃の胸部分から下の上部に斜めにつき身丈は、つい丈が基準。

- 平安末から鎌倉ごろの絵巻物の中の庶民の小袖姿は働く場面が多いので、身丈を短く着ている。江戸中期頃より、裾(スソ)を引いて着るようになる。

…日本の美術12NO.67小袖神谷栄子編より抜粋…

- 袖下を丸く縫った袖丈の短い着物下着として着用していたが、室町時代からは上着としても着るようになった。

- 絹の綿入れ。江戸時代に多く着用される

…全訳読解古語辞典より…

- 筒袖で袖口が狭く垂領たりくびで前を引き違えて着る衣服。現在の長着の原型。

- 礼服の大袖の下に重ねた筒袖・盤領まるえりの衣服。

- 絹の綿入れ。

…新明解百科語より…

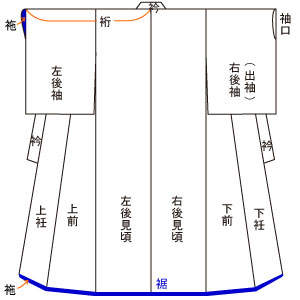

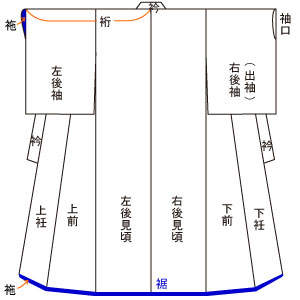

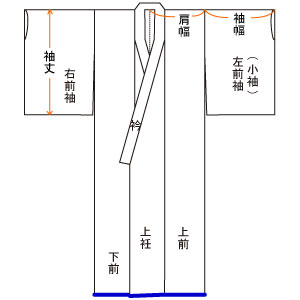

◆きものの各部分の名前◆

裄(ユキ)とは、和服で背中の中心の縫い目

から袖口までの長さ。

…新明解国語辞典より…

袘(ふき)とは、袷(アワセ)綿入れの袖口や裾(スソ)の裏地(八掛)を表に折り返して、表から少しのぞくように仕立てた部分。ふき返し

…広辞苑より…

大袘(オオフキ)とは、きもののふきの、太いもの嫁入り衣装に多い

…広辞苑より…

裲襠(ウチカケ) 裲襠下(カケシタ)に

…和服裁縫大全集より…

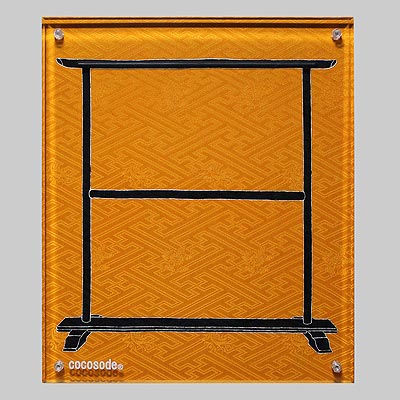

◆衣桁画について◆

衣桁画という言葉は、元和2年(1616)徳川家康の逝去に際しての『駿府御分物之内色々御道具帳』『大日本史料』元和2年4月17日の条に、「洛中画」「源氏押絵」「扇ながし」「夕顔画」などと並んで「一、銀屏風衣桁画 臺双」とあり「誰が袖屏風」が描かれた当時には、衣桁画と呼ばれていた、可能性を示す。

…国立歴史民俗博物館蔵 野村コレクション 近代きもの万華鏡ー小袖屏風展朝日新聞社より抜粋…

◆小々袖額装について◆

小々袖オリジナル額装です。ミニチュア着物を取り付ける額装の、背景模様は、糊糸目友禅の衣桁柄で、地色は、引き染で制作しています。

衣桁柄は糊糸目友禅で地色は引き染制作(絹100%)

↑制作作品のご購入は↓

|